NEWS

Release 新着情報

情報一覧- 2026.01 サービス 新着受託情報のご案内

・インマルサットEGC管制プログラムほか3点改修

・インマルサットEGC管制プログラム機能強化

以上を受託致しました。

- 2025.12 サービス 新着受託情報のご案内

・令和7年度資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律に係るケーススタディ委託業務

・NEAR-GOOS地域遅延モードデータベース改修作業

・S-128可視化テストデータ作成等作業

・J-DOSSシステム改修

以上を受託致しました。

- 2025.11 社外発表 大河内優美、岸本幸雄による「ロンドン議定書における海洋地球工学に関する議論」が Ocean Newsletter に掲載されました。

- 2025.11 サービス 新着受託情報のご案内

・令和7年度ナノマテリアル等の影響に関する情報収集・整理等に係る調査業務

・化学物質審査規制法における化学物質の動物試験の代替となる評価手法に関する調査等一式

以上を受託致しました。

- 2025.10 サービス 河川浮遊プラスチック輸送を定量化する新ソフトウェアを開発しました

【概要】

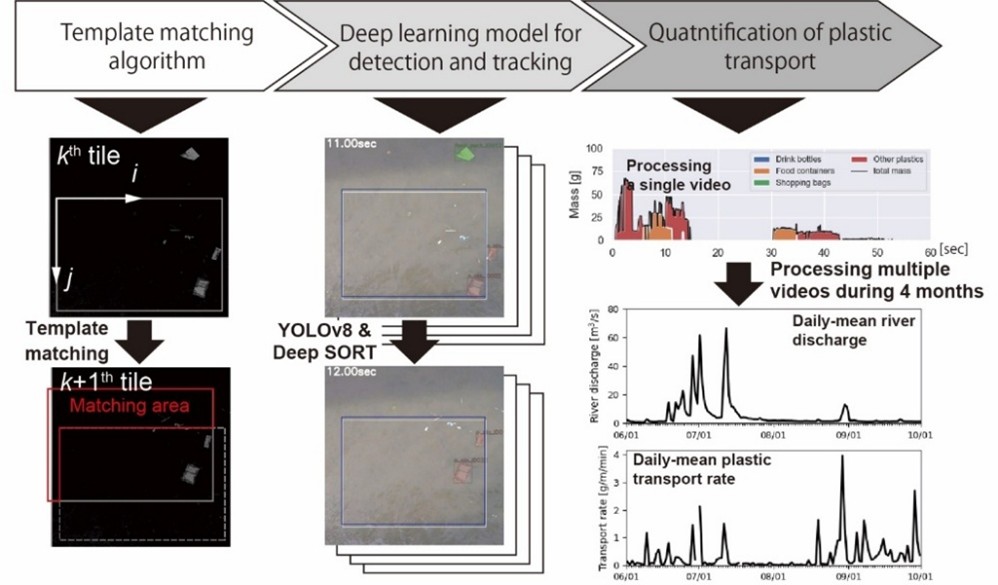

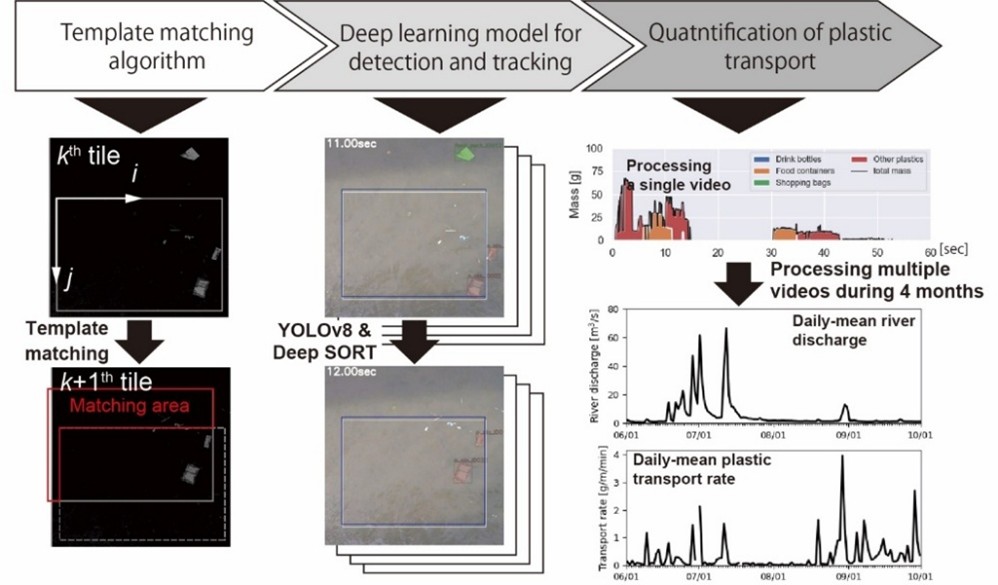

当社と、国立大学法人愛媛大学(愛媛大学大学院理工学研究科の片岡智哉准教授)、八千代エンジニヤリング株式会社、オランダ・ワーゲニンゲン大学(オランダ、Tim van Emmerik 准教授)は、深層学習を活用した画像解析AIにより、河川を流れるプラスチックを検出・分類・追跡するソフトウェアを開発しました。

これまでの河川調査は目視観測に頼っており、多大な労力を要するうえ、洪水時には危険を伴うため継続的な調査が困難でした。本研究で開発したソフトウェアは、動画映像から自動的にプラスチックを分類・追跡し、輸送量を算定することを可能にしました。

これにより、陸域から海域へと流出するプラスチックの実態把握に大きく貢献し、今後の環境政策の検討や対策の効果検証に資することが期待されます。本研究成果は、国際学術誌Water Researchに掲載されました。

【ポイント】

- 河川水面を撮影した動画から、流下するプラスチックを自動検出・分類・追跡するソフトウェアを開発。

- 飲料ボトル、レジ袋、食品容器、その他プラスチックの4種類を識別可能。

- 河川の流速と各プラスチックの輸送量を同時に算定。

- 洪水時を含む多様な条件下で、安全かつ継続的なモニタリングを実現し、海洋プラスチック問題の解決や政策立案に貢献。

【背景と成果】

世界的に深刻化する海洋プラスチック汚染の解決には、陸から海へ流出するプラスチックの実態を把握することが不可欠です。特に河川は主要な流出経路であり、2019年のG20大阪サミットで宣言された「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」(2025年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにまで削減する)の実現に向けても、河川での正確なモニタリング技術が求められています。

今回開発したソフトウェアは、

・ テンプレートマッチング技術1による河川流速の計測

・ YOLOv82によるプラスチック検出・分類

・ Deep SORT3による追跡技術

を統合することで、河川浮遊プラスチック輸送量を自動で算定します。

これにより、従来は限られた地点・短期間にしか行えなかった観測が、複数の地点で同時に、洪水を含む多様な流況下でも継続的に実施可能になりました。さらに、対象となるプラスチックを種類別に分けて評価できるため、発生源対策やごみ削減施策の効果をより直接的に検証できる点が大きな特徴です。

図:開発したソフトウェアの解析の流れ

今後は、河川プラスチックモニタリングシステム「PRIMOS」4に本ソフトウェアを搭載し、実河川での社会実装を進めていきます。この取り組みにより、

・ 陸から海へのプラスチック流出量の精緻な推定

・ 流域圏全体における輸送過程の解明

・ 科学的根拠に基づく政策立案・評価

が可能になり、持続可能な社会に向けた国際的な取り組みに大きく寄与することが期待されます。- 画像内からあらかじめ用意した部分画像(テンプレート)と一致する領域を探索する画像認識手法

- 物体検出アルゴリズム「You Only Look Once」シリーズの第8版で,高速かつ高精度に対象物を検出・分類できる深層学習モデル

- 物体追跡アルゴリズム「SORT(Simple Online and Realtime Tracking)」を拡張し,深層学習による外観特徴量を用いることで,同一物体の識別精度を向上させた手法

- 八千代エンジニヤリング株式会社と愛媛大学で共同開発した河川浮遊プラスチックのモニタリングシステム(Plastic Runoff Identification, Monitoring & Observation System)の製品名称

八千代エンジニヤリング株式会社HP(2025年4月14日): https://www.yachiyo-eng.co.jp/news/2025/04/post_892.html

愛媛大学HP(2025年4月14日): https://www.ehime-u.ac.jp/data_relese/pr_20250414_eng/

【論文情報】

掲載誌:Water Research

題名:RiSIM: River Surface Image Monitoring Software for Quantifying Floating Macroplastic Transport

(和訳)河川浮遊プラスチック輸送を定量するための画像解析ソフトウェア

著者:Tomoya Kataoka, Takushi Yoshida, Kenji Sasaki, Yoshinori Kosuge, Yoshihiro Suzuki, Tim H.M. van Emmerik

DOI:10.1016/j.watres.2025.124678

URL:https://doi.org/10.1016/j.watres.2025.124678

【研究サポート】

環境総合推進費(JPMEERF21S11900、JPMEERF20231004)、ムーンショット型研究開発事業(JPNP18016)、科研費基盤B(24K00992)、環境省実証事業「令和6年度海洋ごみの実態把握及び効率的な回収に関する総合検討業務」

【問い合わせ先】

(報道に関する問い合わせ先)

日本エヌ・ユー・エス株式会社 営業企画室

TEL:03-5925-6710E-mail: janus-mk@janus.co.jp

愛媛大学 総務部広報課

TEL:089-927-9022E-mail: koho@stu.ehime-u.ac.jp

八千代エンジニヤリング株式会社

川ごみモニタリングシステム開発係E-mail: yec-river-monitoring@yachiyo-eng.co.jp

(研究に関する問い合わせ先)

愛媛大学大学院理工学研究科理工学専攻 准教授 片岡 智哉

電話:089-927-9817E-mail: kataoka.tomoya.ab@ehime-u.ac.jp

- 2026.01 サービス 新着受託情報のご案内

・インマルサットEGC管制プログラムほか3点改修

・インマルサットEGC管制プログラム機能強化

以上を受託致しました。

- 2025.12 サービス 新着受託情報のご案内

・令和7年度資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律に係るケーススタディ委託業務

・NEAR-GOOS地域遅延モードデータベース改修作業

・S-128可視化テストデータ作成等作業

・J-DOSSシステム改修

以上を受託致しました。

- 2025.11 サービス 新着受託情報のご案内

・令和7年度ナノマテリアル等の影響に関する情報収集・整理等に係る調査業務

・化学物質審査規制法における化学物質の動物試験の代替となる評価手法に関する調査等一式

以上を受託致しました。

- 2025.10 サービス 河川浮遊プラスチック輸送を定量化する新ソフトウェアを開発しました

【概要】

当社と、国立大学法人愛媛大学(愛媛大学大学院理工学研究科の片岡智哉准教授)、八千代エンジニヤリング株式会社、オランダ・ワーゲニンゲン大学(オランダ、Tim van Emmerik 准教授)は、深層学習を活用した画像解析AIにより、河川を流れるプラスチックを検出・分類・追跡するソフトウェアを開発しました。

これまでの河川調査は目視観測に頼っており、多大な労力を要するうえ、洪水時には危険を伴うため継続的な調査が困難でした。本研究で開発したソフトウェアは、動画映像から自動的にプラスチックを分類・追跡し、輸送量を算定することを可能にしました。

これにより、陸域から海域へと流出するプラスチックの実態把握に大きく貢献し、今後の環境政策の検討や対策の効果検証に資することが期待されます。本研究成果は、国際学術誌Water Researchに掲載されました。

【ポイント】

- 河川水面を撮影した動画から、流下するプラスチックを自動検出・分類・追跡するソフトウェアを開発。

- 飲料ボトル、レジ袋、食品容器、その他プラスチックの4種類を識別可能。

- 河川の流速と各プラスチックの輸送量を同時に算定。

- 洪水時を含む多様な条件下で、安全かつ継続的なモニタリングを実現し、海洋プラスチック問題の解決や政策立案に貢献。

【背景と成果】

世界的に深刻化する海洋プラスチック汚染の解決には、陸から海へ流出するプラスチックの実態を把握することが不可欠です。特に河川は主要な流出経路であり、2019年のG20大阪サミットで宣言された「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」(2025年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにまで削減する)の実現に向けても、河川での正確なモニタリング技術が求められています。

今回開発したソフトウェアは、

・ テンプレートマッチング技術1による河川流速の計測

・ YOLOv82によるプラスチック検出・分類

・ Deep SORT3による追跡技術

を統合することで、河川浮遊プラスチック輸送量を自動で算定します。

これにより、従来は限られた地点・短期間にしか行えなかった観測が、複数の地点で同時に、洪水を含む多様な流況下でも継続的に実施可能になりました。さらに、対象となるプラスチックを種類別に分けて評価できるため、発生源対策やごみ削減施策の効果をより直接的に検証できる点が大きな特徴です。

図:開発したソフトウェアの解析の流れ

今後は、河川プラスチックモニタリングシステム「PRIMOS」4に本ソフトウェアを搭載し、実河川での社会実装を進めていきます。この取り組みにより、

・ 陸から海へのプラスチック流出量の精緻な推定

・ 流域圏全体における輸送過程の解明

・ 科学的根拠に基づく政策立案・評価

が可能になり、持続可能な社会に向けた国際的な取り組みに大きく寄与することが期待されます。- 画像内からあらかじめ用意した部分画像(テンプレート)と一致する領域を探索する画像認識手法

- 物体検出アルゴリズム「You Only Look Once」シリーズの第8版で,高速かつ高精度に対象物を検出・分類できる深層学習モデル

- 物体追跡アルゴリズム「SORT(Simple Online and Realtime Tracking)」を拡張し,深層学習による外観特徴量を用いることで,同一物体の識別精度を向上させた手法

- 八千代エンジニヤリング株式会社と愛媛大学で共同開発した河川浮遊プラスチックのモニタリングシステム(Plastic Runoff Identification, Monitoring & Observation System)の製品名称

八千代エンジニヤリング株式会社HP(2025年4月14日): https://www.yachiyo-eng.co.jp/news/2025/04/post_892.html

愛媛大学HP(2025年4月14日): https://www.ehime-u.ac.jp/data_relese/pr_20250414_eng/

【論文情報】

掲載誌:Water Research

題名:RiSIM: River Surface Image Monitoring Software for Quantifying Floating Macroplastic Transport

(和訳)河川浮遊プラスチック輸送を定量するための画像解析ソフトウェア

著者:Tomoya Kataoka, Takushi Yoshida, Kenji Sasaki, Yoshinori Kosuge, Yoshihiro Suzuki, Tim H.M. van Emmerik

DOI:10.1016/j.watres.2025.124678

URL:https://doi.org/10.1016/j.watres.2025.124678

【研究サポート】

環境総合推進費(JPMEERF21S11900、JPMEERF20231004)、ムーンショット型研究開発事業(JPNP18016)、科研費基盤B(24K00992)、環境省実証事業「令和6年度海洋ごみの実態把握及び効率的な回収に関する総合検討業務」

【問い合わせ先】

(報道に関する問い合わせ先)

日本エヌ・ユー・エス株式会社 営業企画室

TEL:03-5925-6710E-mail: janus-mk@janus.co.jp

愛媛大学 総務部広報課

TEL:089-927-9022E-mail: koho@stu.ehime-u.ac.jp

八千代エンジニヤリング株式会社

川ごみモニタリングシステム開発係E-mail: yec-river-monitoring@yachiyo-eng.co.jp

(研究に関する問い合わせ先)

愛媛大学大学院理工学研究科理工学専攻 准教授 片岡 智哉

電話:089-927-9817E-mail: kataoka.tomoya.ab@ehime-u.ac.jp

- 2025.10 サービス 新着受託情報のご案内

・海洋教育を効果的・効率的に実施するための情報の収集・整理

以上を受託致しました。

- 2024.11 イベント・セミナー サービス 国連気候変動枠組条約第29回締約国会議(COP29)で発表しました

国連気候変動枠組条約第29回締約国会議(COP29)で発表しました

~インドネシア共和国ゴロンタロ州・愛媛県連携の環境省都市間連携事業~アゼルバイジャン共和国バクーで開催中の国連気候変動枠組条約第29回締約国会議(COP29)のジャパンパビリオンにおいて、JANUS国際事業ユニットの関香奈子が登壇し、インドネシア共和国ゴロンタロ州における環境省都市間連携事業での取り組みについて発表いたしました。

環境省都市間連携事業は途上国の脱炭素化を支援するもので、JANUSは、ゴロンタロ州と愛媛県が連携する同事業の他に、ベンチェ省(ベトナム)と愛媛県、バリ州(インドネシア)と富山市、アイライ州(パラオ)と浦添市など、複数の事業をサポートしています。

発表では、ゴロンタロ州におけるカーボンニュートラルの実現に向けた取組みや、ゴロンタロ州・愛媛県が協力関係を構築し、カーボンニュートラルを進めることの意義や重要性について紹介しました。

※詳しくは発表資料をご参照ください。

今後もJANUSは、都市間連携事業を通して、日本国の制度や取組などを途上国のニーズに合わせ、途上国の脱炭素化支援を通して脱炭素社会の実現に貢献してまいります。

ジャパンパビリオン登壇者(右から2番目:関社員)

- 2024.03 イベント・セミナー 今治市における令和5年度ドローン物流実証実験のお知らせ

日本エヌ・ユー・エス株式会社(東京都)及びライセン株式会社(松山市)は、愛媛県今治市(波方港)と市内島しょ部(大三島)の間において、ドローンによる医療品の輸送に関する実証実験を行います。実験を通じて、道路状況にかかわらず緊急時や災害時でも配送が可能で、安定した新規飛行航路の開発を目指します。今年度は、ドローンからの荷物の受け取り手が不要となる荷物の自動投下システムの検証を行います。

本実験は、国家戦略特区の指定を受け、近未来技術実証ワンストップセンターを設置している今治市が後援をしています。

■長距離運搬対応ドローン

ライセン㈱の製造する輸送用ドローンを用い、災害時に利用が想定される輸送経路の開発、高効率な荷物輸送の実証を行います。飛行レベルは3の目視外飛行で実施します。

■公開実験の実施

本実験の一部を公開で実施しますので、見学ご希望の方は以下のフォームよりお申込みください。

公開実験では、今治市内の波方港から大三島への全長約8kmの往復飛行を実施する予定です。日時

3 月 14 日(木)13 時 30分~(12時30分開場)(強風・雨天順延)

予備日 3月15日(金)、3月26日(火)、3月27日(水)、3月28日(木)、3月29日(金)※ 13時より波方港にて出発セレモニー開催予定です。

※ 天候次第で開始時間が遅れる可能性があります。

※ 順延した場合も同様のタイムスケジュールで進行する予定です。

※ 順延決定後、登録頂いたメールアドレスへご連絡します(前日17時頃まで)。

※ 定刻通り13時30分に出発出来た場合、大三島側には13時40分~50分の間に到着する見込みです。場所

出発地 波方港(今治市)

到着地 イナズミキャンプ場(大三島)※ 見学場所は波方港と大三島の岩田健母と子のミュージアム側の海岸の2箇所。

※ 波方港側は駐車スペースのご用意はありません。

※ 大三島側は数台の駐車スペースがございます(当日誘導がご案内します)。問合せ

日本エヌ・ユー・エス株式会社 石澤

見学/取材申込フォームはこちら(QRコードはクリックすると拡大されます)

見学希望の一般の方

https://forms.office.com/r/NM1ZmKPmU7

取材希望のプレスの方

https://forms.office.com/r/9kbabwwQEC

- 2023.12 イベント・セミナー サービス 国連気候変動枠組条約第28回締約国会議(COP28)における登壇について

国連気候変動枠組条約第28回締約国会議(COP28)における登壇について

~パラオ共和国アイライ州と沖縄県浦添市の環境省都市間連携事業~

アラブ首長国連邦(UAE)ドバイで開催中の国連気候変動枠組条約第28回締約国会議(COP28)のジャパンパビリオンにおいて、JANUS国際事業ユニットの石黒秀典が登壇し、パラオ共和国における環境省都市間連携事業での取り組みについて発表いたしました。環境省都市間連携事業は途上国の脱炭素化を支援するもので、JANUSは、アイライ州と浦添市が連携する同事業の他に、バリ州(インドネシア)と富山市、ベンチェ省(ベトナム)と愛媛県など、複数の事業をサポートしています。

発表では、パラオ共和国におけるカーボンニュートラルの実現に向けた計画や、島嶼国における脱炭素化に関する課題と都市間連携事業の意義、主に電力を中心としたパラオにおける脱炭素モデルの検討状況などを紹介しました。

※詳しくは発表資料をご参照ください。今後もJANUSは、都市間連携事業を通して、日本国の制度や取組などを途上国のニーズに合わせ、途上国の脱炭素化支援を通して脱炭素社会の実現に貢献してまいります。

ジャパンパビリオン登壇者(右から2番目:石黒社員)

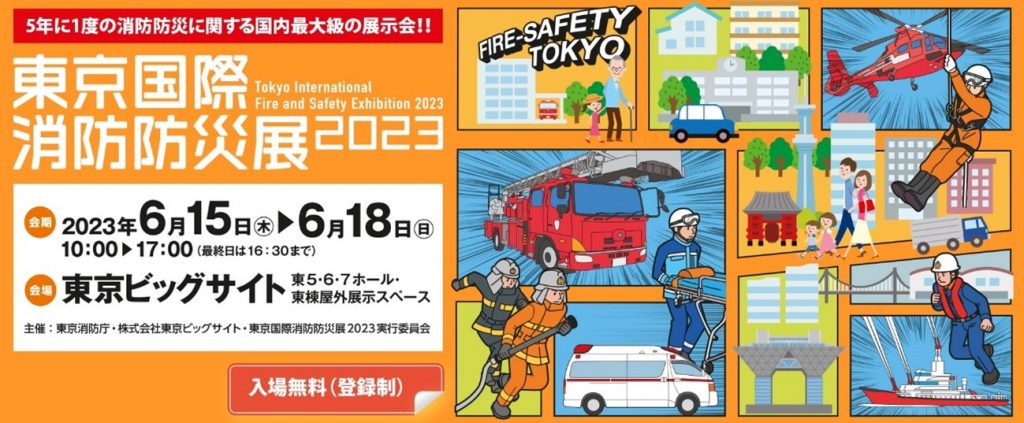

- 2023.06 イベント・セミナー 東京国際消防防災展2023出展のお知らせ

当社は、東京国際消防防災展2023に出展し、「電子版消火計画」と「石油コンビナートの防災・保安活動のデジタル化・高度化」を紹介する予定です。何とぞご高覧いただきたくご案内申し上げます。

なお、本イベントへのご参加には、事前登録が必要となります。ご登録の上ご来場くださいますよう、お願い申し上げます。

【ご来場事前登録】

事前来場登録はこちら東京国際消防防災展2023

【期間】 2023年6月15日(木)〜18日(日)10:00〜17:00(最終日は16:30まで)

【会場】 東京ビッグサイト 東5・6・7ホール・東棟屋外展示スペース

※最寄り駅:りんかい線「国際展示場駅」、ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」

当社ブース(No. 7-23)

【アクセス】 会場へのアクセス 東展示棟

- 2022.11 イベント・セミナー 今治市におけるドローン物流実証実験結果(ご報告) 日本エヌ・ユー・エス株式会社(本社所在地 東京都)及びライセン株式会社(本社所在地 愛媛県松山市)は、愛媛県今治市の波方地区と大三島地区(島しょ部)をドローンで結ぶ物流の実証実験を実施しました。

本実験は、災害時や緊急時における島しょ部の脆弱性を低減させるため、道路状況に関わらず配送が可能なドローンによる新規航路の開発に向けた技術検証を目的としています。実験は国家戦略特区の指定を受け、近未来技術実証ワンストップセンターを設置している今治市の後援により行われました。■実験概要・結果

実験は、比較的気象条件が良好であった10月26日及び11月4日に実施しました。実験日にごとに実験条件(ドローンの飛行速度・経路・運転条件等)を変更し、異なる条件下での飛行を試験しました。

実験条件等

実験日 2022年10月26日、11月4日

使用したドローン MDS-6pro-WW

運送品 抗原検査キット20本を想定(実際には約1kgの重りを運送)

運行オペレーション 発地点と着地点の2名体制

10月26日の設定条件 飛行速度 秒速9m、飛行距離 往復12km、補助者ありの目視外飛行(Level2) ※補助者ありのため、実験中はドローンを船で追走

11月4日の設定条件 飛行速度 秒速8m、飛行距離 往復16km、補助者なしの目視外飛行(Level3)

飛行経路

実験結果

10月26日の結果

大角海浜公園を離陸したドローンは、約15分でイナズミキャンプ場へ着陸。荷物を降ろしたドローンは再び離陸し、約15分で大角海浜公園へ着陸。

11月4日の結果

波方港を離陸したドローンは、約20分でイナズミキャンプ場へ着陸。荷物を降ろしたドローンは再び離陸し、約20分で大角海浜公園へ着陸。前述の飛行を同日中に同一機体を用い、2回実施。

実験に用いた長距離運搬対応ドローンについて

本実験に用いたドローン(独自改良)は、ペイロード1kg時において、GPS搭載の最大飛行距離50km・最大時速50kmの飛行能力を有しています。本機は、現在許可されている最大出力の1Wの電力で、169MHzの電波を用いて操縦します。四国地方において、本周波数を操縦用に用いるドローンは、本機のみです(2022年9月時点)。

【共同事業】

日本エヌ・ユー・エス株式会社(本社所在地 東京都)

ライセン株式会社(本社所在地 松山市)

【後援】愛媛県今治市

【協力】

株式会社わっか(WAKKA)(本社所在地 愛媛県今治市)

遊船やすまる(本社所在地 今治市)

■本件に関する問合せ

日本エヌ・ユー・エス株式会社 環境事業本部 地球環境管理ユニット 石澤・福井 連絡先

- 2025.11 社外発表 大河内優美、岸本幸雄による「ロンドン議定書における海洋地球工学に関する議論」が Ocean Newsletter に掲載されました。

- 2025.09 社外発表 小菅良典、鈴木善弘は共著者とともに「RiSIM: River Surface Image Monitoring Software for Quantifying Floating Macroplastic Transport」をWater Research (Elsevier) に発表しました。

- 2025.09 社外発表 嶋田和真は「原子力災害時における防護措置の最新知見と課題(2)影の避難を考慮した放射線被ばくリスクの確率論的評価」を日本原子力学会2025年秋の大会で発表しました。

- 2025.07 社外発表 今野雄太は「米国における原子力発電所の再稼働とAIの活用状況の紹介」を日本保全学会 第21回学術講演会で発表しました。

- 2025.07 社外発表 嶋田和真は「より安全でクリーンなアジアを支援:JANUSの原子力安全と廃棄物管理における専門知識」をマニラ、フィリピン・FNCA 2025 Workshop on Radiation Safety and Radioactive Waste Management Projectで発表しました。

- 2025.07 その他 当社ネットワークセキュリティ強化に関するご報告

先般ご報告いたしました、当社が業務委託しているIIJ社における電子メールセキュリティサービスへの不正アクセス事案に関しましては、皆様にご心配とご迷惑をおかけしましたこと、あらためて深くお詫び申し上げます。

既にご報告の通り、当事案に関しては、関係各所と連携のうえ事実関係の確認を行った結果、当社のシステムやお客様の情報には一切の被害が及んでいないことを確認しております。

しかしながら、情報資産の保護を最優先とする企業として、本件を重く受け止め、再発防止に向けた自主的な対策を早急に講じております。

特に今回、安全な電子文書交換環境を新たに活用し、お客様との情報共有体制を全面的に見直しました。これにより、業務上やりとりされる電子ファイルについて、より高いレベルの暗号化、権限管理、操作ログ管理が実現されます。当社は、今後もお客様およびステークホルダーの皆さまと信頼関係を重視し、情報セキュリティに関する取組を継続的に強化してまいります。

引き続き、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。令和7年7月17日

日本エヌ・ユー・エス株式会社

代表取締役社長

近本 一彦 - 2025.06 その他 役員変更のお知らせ

2025年6月25日開催の当社第55回定時株主総会において、下記のとおり役員が選任されましたので、お知らせします。なお、同総会終了のときをもって、取締役 菅谷 淳子は退任しました。

今後はこの陣容をもちまして一同社業の発展にますます精励してまいりますので、何とぞご厚誼ご支援を賜りますようお願い申し上げます。記

代表取締役社長 近本 一彦 (重任)

取締役 森山 実 (新任)

取締役 工藤 充丈 (重任)

取締役 髙橋 章 (重任)

監査役(非常勤) 武井 優

監査役(非常勤) 吉田 英爾以上

- 2025.06 その他 役員就任のご挨拶に関するご案内

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

当社では、近年の虚礼廃止の社会的な流れや環境への配慮、デジタル化の推進などに鑑みて、本年度より役員就任に際しての書面によるご挨拶を差し控えることといたしました。誠に勝手ではございますが、今後は本WEBサイトにて役員人事に関するご案内をさせていただきますので、ご理解賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

- 2025.06 その他 新潟事業所 建替え期間中の移転について

- 2025.05 その他 地産地消型資源循環加速化事業の公募(モデル事業)について

当社及び公益財団法人廃棄物・3R研究財団が事務局を務める標記モデル事業につきまして、環境省により公募が開始されましたので、お知らせいたします。

公募の概要は以下のとおりです。

・内容 :地域における資源循環に関する実施可能性調査や実証等のモデル事業の費用等の支援

・対象 :民間企業、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人

・支援額 :1件1,000万円程度まで

・採択数 :7件程度

・公募期間:4月25日(金)から5月28日(水)16時までまた、以下のとおり、公募説明会を開催いたします。

・説明会 :5月8日(木)13時30分から

・開催場所:オンライン

・申し込み:申込専用フォームからお申し込みください。詳細は上記ウェブサイトに掲載されている公募要領をご確認ください。

公募に関するお問合せは、公募要領記載のメールアドレス(chisan-junkan●janus.co.jp)までお願いいたします。

※●を@マークに置き換えてください

JANUS TOPICS JANUSトピックス

民間企業のカーボンニュートラル化に向けては、カーボンニュートラル計画の策定、TCFD/CDP対応支援、カーボンニュートラル事業組成支援等を行います。 地方公共団体のカーボンニュートラル化に向けては、地方公共団体実行計画の策定支援、カーボンクレジット創出事業組成支援等を行います。 詳細をみる

脱炭素化燃料である水素・アンモニアについて、国内外動向調査による開発技術等の選定支援や動向把握支援、サプライチェーン実装に向けた需給調査や供給モデルの策定、社会実装・実装後における各種評価など、幅広いフェーズに跨る支援を行います。 詳細をみる

日本エヌ・ユー・エス株式会社(略称JANUS)は、エネルギーと環境に関するコンサルタントとして活躍する中で、CCUSに関しても海外動向調査(文献・現地ヒアリング等)、国内法規制検討業務(環境省・経済産業省委託)、国内CCUSフィージビリティ調査等、様々な業務を実施しています。 詳細をみる

危険物施設の事故が増加傾向にある今、実災害に即した警防活動支援ツールとして使用でき、シナリオ非提示型の図上演習等の実践により、的確な防御活動を学ぶことができる防災教育・訓練ツールが必要です。 JANUSは、電子版消火計画とVR型構内図」を用いた石油コンビナートの防災・保安活動のデジタル化・高度化推進を提案しています。 詳細をみる

当社では、気候変動による観光業への影響について専門的な見地から整理を行うとともに、地域の各産業の生産額や雇用者等への影響を産業連関表を用いて推計してきました。今後、地域経済における外部環境変化(観光客の増加や企業の設備投資の増加)に伴う影響(波及効果)について、多様な観点から分析を展開していきます。 詳細をみる

ブルーカーボン(海草藻場・海藻藻場・干潟・マングローブ林等によって吸収・固定された炭素)は、地球温暖化対策と水産業振興を同時に実現できる手段として注目されています。JANUSは、環境価値やCO₂削減効果の評価にとどまらず、漁業者・自治体・大学・企業との協働を通じて、藻場保全や資源管理、新たな水産商品の開発、観光資源化など、ブルーカーボンが持つ多面的な価値を最大限に引き出す取り組みを推進しています。事業計画の策定からクレジット化、社会実装に至るまで、専門的知見と豊富な実績で支援を行います。 詳細をみる

Markets マーケット