| 2025.12 | サービス | 新着受託情報のご案内 ・令和7年度資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律に係るケーススタディ委託業務 ・NEAR-GOOS地域遅延モードデータベース改修作業 ・S-128可視化テストデータ作成等作業 ・J-DOSSシステム改修 以上を受託致しました。 | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2025.11 | 社外発表 | 大河内優美、岸本幸雄による「ロンドン議定書における海洋地球工学に関する議論」が Ocean Newsletter に掲載されました。 | ||||||||||||

| 2025.11 | サービス | 新着受託情報のご案内 ・令和7年度ナノマテリアル等の影響に関する情報収集・整理等に係る調査業務 ・化学物質審査規制法における化学物質の動物試験の代替となる評価手法に関する調査等一式 以上を受託致しました。 | ||||||||||||

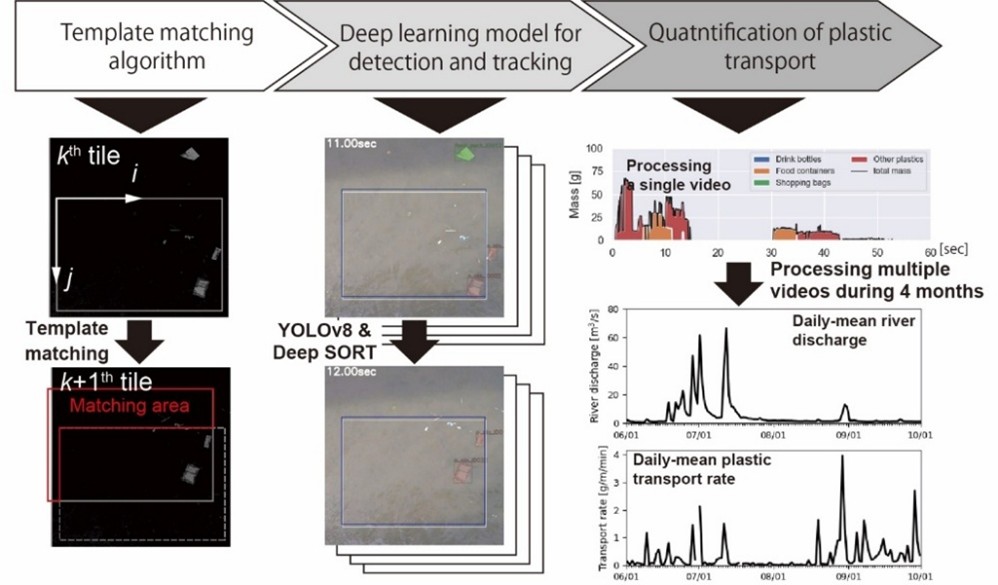

| 2025.10 | サービス | 河川浮遊プラスチック輸送を定量化する新ソフトウェアを開発しました 【概要】 【ポイント】

図:開発したソフトウェアの解析の流れ

【研究サポート】 【問い合わせ先】 E-mail: janus-mk@janus.co.jp E-mail: koho@stu.ehime-u.ac.jp E-mail: yec-river-monitoring@yachiyo-eng.co.jp

E-mail: kataoka.tomoya.ab@ehime-u.ac.jp | ||||||||||||

| 2025.10 | サービス | 新着受託情報のご案内 ・海洋教育を効果的・効率的に実施するための情報の収集・整理 以上を受託致しました。 | ||||||||||||

| 2025.09 | 社外発表 | 小菅良典、鈴木善弘は共著者とともに「RiSIM: River Surface Image Monitoring Software for Quantifying Floating Macroplastic Transport」をWater Research (Elsevier) に発表しました。 | ||||||||||||

| 2025.09 | 社外発表 | 嶋田和真は「原子力災害時における防護措置の最新知見と課題(2)影の避難を考慮した放射線被ばくリスクの確率論的評価」を日本原子力学会2025年秋の大会で発表しました。 | ||||||||||||

| 2025.09 | サービス | 新着受託情報のご案内 ・令和7年度放射線健康管理・健康不安対策事業(放射線の遺伝性(的)影響に関する解説資料制作事業)委託業務 ・危険物施設おける火災事故及び流出事故の調査分析業務 ・令和7年度微小粒子状物質健康影響等に係る調査・検討業務 ・令和7年度気候変動適応地域づくり推進事業東北地域業務 以上を受託致しました。 | ||||||||||||

| 2025.08 | サービス | 新着受託情報のご案内 ・令和6年度補正廃炉・汚染水・処理水対策事業(海外における廃炉への取組事例に関する情報収集・調査・分析等) ・令和7年度環境中医薬品等(PPCPs)に係る生態影響把握等検討業務 以上を受託致しました。 | ||||||||||||

| 2025.07 | 社外発表 | 今野雄太は「米国における原子力発電所の再稼働とAIの活用状況の紹介」を日本保全学会 第21回学術講演会で発表しました。 | ||||||||||||

| 2025.07 | 社外発表 | 嶋田和真は「より安全でクリーンなアジアを支援:JANUSの原子力安全と廃棄物管理における専門知識」をマニラ、フィリピン・FNCA 2025 Workshop on Radiation Safety and Radioactive Waste Management Projectで発表しました。 | ||||||||||||

| 2025.07 | 社外発表 | 井川周三はトークセッション「これからの企業が取り組むべき自然資本と経済資本の両立 」を流域から社会を変える──自然資本経営の最前線へ paramitaが描く、企業と地域の新しい共創のヴィジョン(株式会社paramita )で発表しました。 | ||||||||||||

| 2025.07 | その他 | 当社ネットワークセキュリティ強化に関するご報告 先般ご報告いたしました、当社が業務委託しているIIJ社における電子メールセキュリティサービスへの不正アクセス事案に関しましては、皆様にご心配とご迷惑をおかけしましたこと、あらためて深くお詫び申し上げます。 既にご報告の通り、当事案に関しては、関係各所と連携のうえ事実関係の確認を行った結果、当社のシステムやお客様の情報には一切の被害が及んでいないことを確認しております。 当社は、今後もお客様およびステークホルダーの皆さまと信頼関係を重視し、情報セキュリティに関する取組を継続的に強化してまいります。 令和7年7月17日 | ||||||||||||

| 2025.07 | サービス | 新着受託情報のご案内 ・令和7年度化学物質複合影響評価手法検討調査業務 ・令和7年度中間貯蔵施設事業に係る環境影響評価業務 ・令和7年度気候変動適応地域づくり推進事業北海道地域業務 以上を受託致しました。 | ||||||||||||

| 2025.06 | その他 | 役員変更のお知らせ 2025年6月25日開催の当社第55回定時株主総会において、下記のとおり役員が選任されましたので、お知らせします。なお、同総会終了のときをもって、取締役 菅谷 淳子は退任しました。 記 代表取締役社長 近本 一彦 (重任) 以上 | ||||||||||||

| 2025.06 | その他 | 役員就任のご挨拶に関するご案内 平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。 誠に勝手ではございますが、今後は本WEBサイトにて役員人事に関するご案内をさせていただきますので、ご理解賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 | ||||||||||||

| 2025.06 | その他 | 新潟事業所 建替え期間中の移転について | ||||||||||||

| 2025.06 | サービス | 新着受託情報のご案内 ・令和7年度PFASに関する総合情報収集・検討会等支援等業務 以上を受託致しました。 | ||||||||||||

| 2025.05 | 社外発表 | 小菅良典・鈴木善弘 は「河川水表面画像解析で計測されたプラスチック輸送量の検証」を日本地球惑星科学連合2025年大会で共同発表しました。 | ||||||||||||

| 2025.05 | その他 | 地産地消型資源循環加速化事業の公募(モデル事業)について 当社及び公益財団法人廃棄物・3R研究財団が事務局を務める標記モデル事業につきまして、環境省により公募が開始されましたので、お知らせいたします。 公募の概要は以下のとおりです。 また、以下のとおり、公募説明会を開催いたします。 詳細は上記ウェブサイトに掲載されている公募要領をご確認ください。 | ||||||||||||

| 2025.05 | サービス | 新着受託情報のご案内 ・令和7年度大熊町特定帰還居住区域等同意取得支援等業務 ・令和7年度海洋環境モニタリング調査総合解析業務 ・令和7年度化学物質の内分泌かく乱作用に関する総合的調査・研究業務 ・令和7年度POPs条約対応総合対策検討業務 ・令和7年度原子力利用状況等調査事業(海外における原子力イノベーションの動向調査) 以上を受託致しました。 | ||||||||||||

| 2025.04 | その他 | IIJ社のサービス経由での情報漏洩の可能性について(第3報) 本件では、お客様をはじめ、ご関係の皆さまに大変ご迷惑をおかけしており、誠に申し訳ございません。 既報(「IIJ社のサービス経由での情報漏洩の可能性について(続報)」、下記)のとおり、IIJ社の調査結果によれば、「ドメイン名」「送信/受信メールサーバ(IPアドレスやホスト名)」以外に漏えいした事実は確認されませんでした。 また、その後のIIJ社による弊社への追加報告(2025年4月25日)におきましても、上記以外の情報漏えいの事実は確認されませんでした。 本件に係るご質問につきましては、次の連絡先までお願い申し上げます。 | ||||||||||||

| 2025.04 | サービス | 「尾鷲ネイチャーポジティブコンソーシアム」に参画しました 当社は、尾鷲市、株式会社Paramita、一般社団法人Local Coop尾鷲が事務局を務める「尾鷲ネイチャーポジティブコンソーシアム」に、パートナー企業として参画いたしました。  尾鷲市みんなの森からの景色 本コンソーシアムは、「地域と地球の生態系に資するゆたかな自然」、「ゆたかな自然と人が共生する地域」及び「一次産業の担い手と移住者の増加」を軸とした尾鷲市ゼロカーボンシティ宣言並びにネイチャーポジティブ宣言における22世紀のサステナブルシティを目指し、設立されました。今後は、以下の3つのアクションを軸に活動を実施していきます。

当社では、エネルギー、環境、社会科学の分野で培ってきた高度なコンサルティング能力を本コンソーシアムの取組でも活かし、尾鷲市の生物多様性の回復と経済価値創出を両立させた22世紀につなぐ地域づくりをサポートしていきます。 | ||||||||||||

| 2025.04 | その他 | IIJ社のサービス経由での情報漏洩の可能性について(続報) 本件では、お客様をはじめ、ご関係の皆さまに大変ご迷惑をおかけしており、誠に申し訳ございません。 1.IIJサービスオンライン(4/21)

「漏えい事実が確認されたお客様契約数」 として、 当該サービスで作成された電子メールのアカウント・パスワードの漏えい 当該サービスを利用して送受信された電子メールの本文・ヘッダ情報の漏えい 当該サービスと連携して動作するように設定されていた他社クラウドサービスの認証情報の漏えい

しかしながら、それ以外の情報については、漏えいの確認ができていないというだけであり、すなわち、依然として漏えいの可能性は否定できないことから、事実上、状況に変化はないものと認識しております。 以上、本件に係るご意見、ご質問につきましては、次の連絡先までお願い申し上げます。 | ||||||||||||

| 2025.04 | その他 社外発表 | 「月刊エネルギーフォーラム」2025年4月号に社長 近本一彦のインタビューが掲載されました 特 集:Forum EYE 社会保障経済研究所代表 石川 和男 氏 | ||||||||||||

| 2025.04 | その他 | IIJ社のサービス経由での情報漏洩の可能性について 4/15付で、株式会社インターネットイニシアティブ(以下「IIJ」)が、以下のプレスリリースを行いました。 これに関し、同社製品のユーザである当社に対して、IIJ社から4/14夕方に連絡があり、次の情報の漏洩の可能性がある旨が伝えられました。 1.2024/8/3~2025/4/10において送受信したメール 上記のうち、2.については、該当機能の管理者パスワードの変更を実施済みです。 以上、当社で実施可能な対策を早急に講じつつ、情報収集の継続に努めておりますこと、急ぎご報告申し上げます。 | ||||||||||||

| 2025.03 | サービス | 新着受託情報のご案内 ・令和6年度地産地消型資源循環加速化支援等業務 以上を受託致しました。 | ||||||||||||

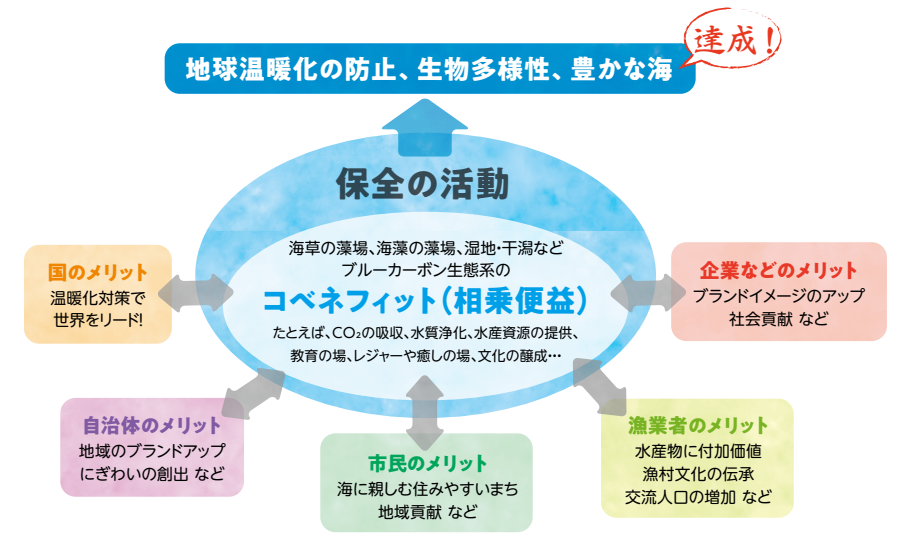

| 2025.03 | サービス | 「沖縄ブルーカーボンプロジェクト」における産学連携推進に関する覚書を締結しました 日本エヌ・ユー・エス株式会社、株式会社りゅうせき(以下、りゅうせき)、国立大学法人琉球大学(以下、琉大)、沖縄科学技術大学院大学(以下、OIST)は、「沖縄ブルーカーボンプロジェクト」における産学連携推進のため、以下の協力事項を含む4者間の覚書を締結いたしました。 協力事項

ブルーカーボンは、2009年に国連環境計画(UNEP)によりCO2吸収源としての海の可能性が示され、近年注目が高まっています。 沖縄は豊かな自然を有する地域であり、世界的にも生物多様性の高い貴重な地域と言われています。ブルーカーボン生態系の回復・創出は、CO2吸収源の拡大によるカーボンニュートラルの実現に寄与するだけでなく、海洋生態系の保全により、2030年に向けて自然の損失を食い止め反転させるネイチャーポジティブの実現にも寄与するものです。 加えて、ブルーカーボン事業には多岐にわたるステークホルダーが関与することから、各主体に対する様々な付加価値を創出することができます。  ブルーカーボン生態系のコベネフィット 引用元:国土交通省港湾局「海の森ブルーカーボン -CO2の新たな吸収源-」

| ||||||||||||

| 2025.03 | サービス | 新着受託情報のご案内 ・令和7年度有害大気汚染物質に関する健康リスク評価調査等委託業務 以上を受託致しました。 | ||||||||||||

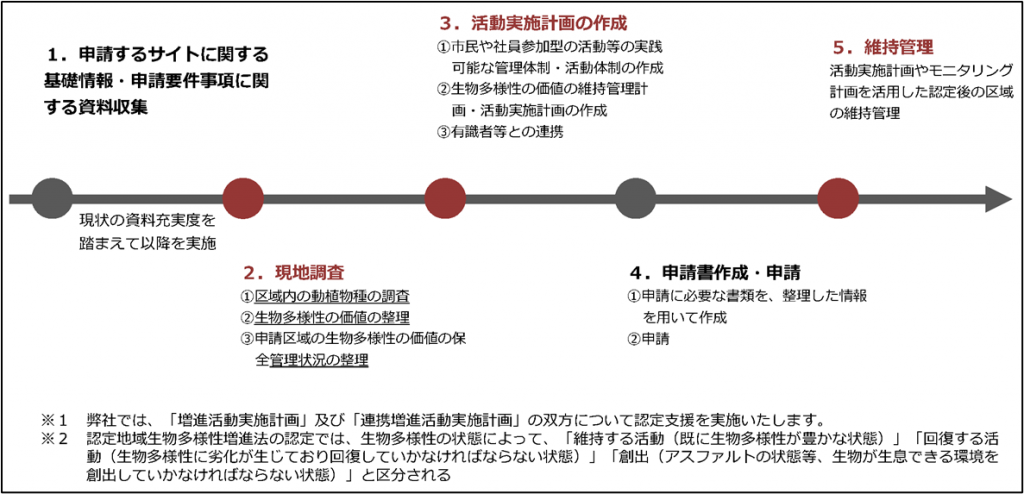

| 2025.02 | サービス | 取り組み紹介 自然共生サイト・OECM認定取得支援 地域生物多様性増進法による認定 当社では、令和4年度より自然共生サイト、OECM(保護地域以外で生物多様性保全に資する地域)の認定取得支援を実施しています。 自然共生サイトの認定は、令和7年度以降、「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和6年法律第18号 地域生物多様性増進法)」に基づく「増進活動実施計画」又は「連携増進活動実施計画」※として認定されることとなりました。 これに先立ち、当社は環境省より、申請者が利用するための地域生物多様性増進活動の手引きに関する資料を作成する「令和6年度生態系タイプに応じた生物多様性の増進する活動のあり方検討業務」を受託し、業務を実施いたしました。本業務のなかで関連資料を作成した「地域生物多様性増進活動の手引き」は、環境省の自然共生サイトのウェブサイトにて公開されています。詳細は、環境省の自然共生サイトのウェブサイトをご覧ください。 当社では、地域生物多様性増進法の手引きの作成に係る実績を活かして、これまでの自然共生サイトの認定取得支援に引き続き、「地域生物多様性増進法」に基づく認定取得についても支援を提供していきます。  30by30アライアンスロゴマーク 当社が実施する認定取得支援のイメージ:  ※ 増進活動実施計画:企業等が作成する、里地里山の保全、外来生物の防除、希少種の保護といった 問い合わせ先: | ||||||||||||

| 2025.02 | 社外発表 | 第20回バイオマス科学会議でのポスター賞を受賞しました 東北大学を中心とするコンソーシアムの研究成果が評価され、第20回バイオマス科学会議(主催:日本エネルギー学会バイオマス部会)において「ポスター賞」を受賞しました。本研究は、福島国際教育研究機構(F-REI)の受託研究の一環として実施され、東北大学が海藻「カジメ」を活用したメタン発酵コジェネレーションシステムの研究開発を、鹿島建設が育苗に関する研究開発を、当社が東北大学から再委託を受け、ブルーカーボンに関する調査研究を担当しました。 研究概要: 本研究では、日本沿岸に分布するカジメを嫌気性発酵させて水素とメタンガスを生成し、副産物の液肥を育苗用の栄養塩として再利用することで、CO₂を削減するネガティブエミッションシステムを検討しました。 東北大学(メタン発酵コジェネレーションシステムの研究開発):

鹿島建設(育苗活用の研究開発):

日本エヌ・ユー・エス株式会社(東北大学から再委託:ブルーカーボンの調査研究):

今後の展望: 本研究の成果をもとに、ネガティブエミッションのモデル構築とブルーカーボンの制度設計に関する調査を進めるとともに、GX(グリーントランスフォーメーション)政策の動向を踏まえ、企業や研究機関との連携を強化していきます。 以上 | ||||||||||||

| 2025.02 | その他 | 役員異動(内定)のお知らせ 日本エヌ・ユー・エス株式会社は、下記のとおり取締役の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。 記 2025年6月下旬 取締役の異動

|