| 2020.12 | サービス | JANUSが海洋理工学会 令和二年度「業績賞」を受賞しましたJANUSは、長年の地球環境問題への貢献が高く評価され、海洋理工学会より「海洋学及び海洋理工学に関する優秀な技術業績」の対象として、令和二年度「業績賞」を受賞しました。 JANUSは、海洋に係る地球環境問題について、海洋投棄問題に関する国際会議への日本政府参加支援や国内法令(海洋汚染防止法等)における政策立案支援、また海洋ごみ問題に関する漂着・漂着物の実態把握調査や、海岸漂着物処理推進法に基づいた漂着ごみの回収・処理・再資源化、発生抑制のための環境教育・普及啓発等、環境省・地方自治体と共に対策に取り組んでいます。 海洋理工学会WEBサイト http://amstec.jp/award/achievement_award.html | |||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2020.09 | サービス | 青森事業所 事務所移転のお知らせ弊社青森事業所は業務拡大のために下記住所に移転いたしました。 つきましては 今後とも何卒変わらぬお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

| |||||||||||||||

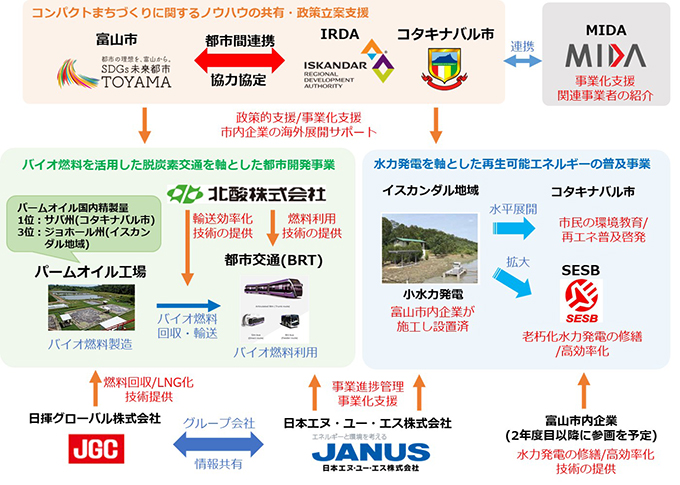

| 2020.05 | サービス | インドネシア国、モルディブ国、マレーシア国における脱炭素社会実現のための都市間連携事業の採択について 当社と富山市及び富山市内企業では、以下の事業を共同提案し、環境省事業「令和2年度脱炭素社会実現のための都市間連携事業」に採択されましたので、お知らせします。

2016年11月に発効したパリ協定では、中央政府に加えて自治体・都市を含む非政府主体による気候変動対策を加速させることが掲げられており、具体的な地域の気候変動対策やプロジェクトを検討・実施するうえで、自治体等は重要な位置づけとなっています。環境省の「脱炭素社会実現のための都市間連携事業」は、脱炭素社会形成への取組を効果的・効率的に支援するため、日本の自治体が、日本の研究機関、民間企業、大学と連携し、海外都市に適した脱炭素・低炭素技術やサービスの活用、その他脱炭素化に向けた取組をより効率的に推進するものです。また、海外都市でのマスタープランの策定支援や技術の評価・選定プロセスの共有等、日本の自治体による脱炭素・低炭素化に向けた能力開発についても推進します。 | |||||||||||||||

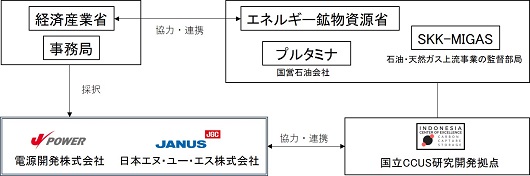

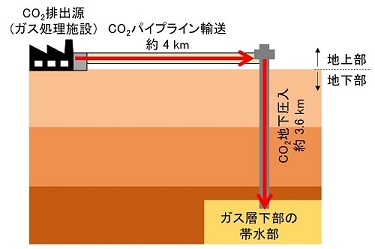

| 2020.05 | サービス | インドネシア国でのCCS実証プロジェクトに向けたJCM調査事業の開始について 2020年5月20日 インドネシア国でのCCS実証プロジェクトに向けたJCM調査事業の開始について CCS: Carbon Capture and Storage (二酸化炭素回収・貯留)

図—1 日尼両国の実施体制 | |||||||||||||||

| 2020.04 | サービス | PDE設定サービスのお知らせ 改正GMP※1省令発令(2021年8月)に伴い、PDE(Permitted Daily Exposure, 一日曝露許容量)は、医薬品製造の共用設備における交差汚染防止のための洗浄バリデーションや、産業衛生管理においてますます重要となっております。 ※1:「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準」を指す「GMP(Good Manufacturing Practice)」の略称。 PDE設定には、毒性学的専門性が求められます。JANUSは健康リスク評価分野において、長年にわたって次のような実績を積んでまいりました。

<PDE設定の手順(最新ガイドラインに準拠)>

詳細については担当者までお気軽にお問い合わせください。 または 地球環境管理ユニット TEL.03-5925-6770(ユニット代表) |

| 2020.12 | サービス | JANUSが海洋理工学会 令和二年度「業績賞」を受賞しました |

|---|---|---|

| 2020.09 | サービス | 青森事業所 事務所移転のお知らせ |

| 2020.05 | サービス | インドネシア国、モルディブ国、マレーシア国における脱炭素社会実現のための都市間連携事業の採択について |

| 2020.05 | サービス | インドネシア国でのCCS実証プロジェクトに向けたJCM調査事業の開始について |

| 2020.04 | サービス | PDE設定サービスのお知らせ |